du 6 octobre au 11 décembre 2020

Vernissage en présence de l’artiste mardi 6 octobre à 18h00

à l’Enssib

École nationale supérieure des sciences de l’information

et des bibliothèques

17/21 boulevard du 11 novembre 1918 – 69100 Villeurbanne

Exposition conjointe de l’Enssib et de la Galerie Domus-Université Lyon 1

Architectures en pointe

En privilégiant un angle de vue particulier sur les immeubles de sa ville, Rémy Mathieu ravive le souvenir des pyramides. Une contre-plongée systématique à l’attaque des angles des buildings confère un élancement triangulaire à chacune des constructions qui n’était d’abord qu’un cube ou un parallélépipède de béton.

Les bâtiments défilent les uns à la suite des autres en se présentant à première vue comme les multiples d’un même ensemble, ou plutôt comme engendrés par une même matrice. A décrire ainsi verbalement ce travail, on pense inévitablement à une œuvre qui s’inscrit dans la ligne de la Nouvelle Objectivité ouverte par Berndt et Hilla Becher et cette impression serait renforcée par le fait que chaque photographie est accomplie à la suite d’un protocole de prise de vue rigoureux et systématique.

Mais à y regarder de plus près, cette méthode n’a rien d’une reprise et n’est nullement liée à un effet de mode. Rémi Mathieu est un adepte de la photographie d’architecture et ses œuvres antérieures montrent depuis le début de sa carrière une rigueur technique rompue à la restitution de l’âme géométrique du bâti.

L’aspect répétitif qu’impose l’exposition de ces cadrages sur les édifices n’aboutit jamais à une idée de collection visant à démontrer la similitude des plans urbains en quelques lieux de l’Europe où ils se trouvent saisis par la photographie. Au contraire, le mode de visualisation par angularité choisi par Rémi Mathieu constitue une instance de différenciation.

Cathédrales #3 #1 #4

Chaque section pyramidale de ces immeubles de banlieue ou de campus universitaire est rangée dans une série signalée par un titre : ainsi les Citadines arborent des façades où bâillent des terrasses tandis que les Américaines déroulent leurs damiers de fenêtres miroitantes sur des plans curvilignes. Et dans chaque série, les cadrages identiques permettent de repérer les nuances de styles architecturaux, comme on discernerait des différences de variables dans une suite de fonctions mathématiques. Cette dernière impression est accentuée par la tonalité des tirages qui oriente notre admiration vers les lignes de force qui stabilisent l’érection de ces constructions : les surfaces sont épurées, éclaircies ou assombries par endroits, pour faire ressortir le dessin du plan architectural.

Pour autant, ces images ne basculent jamais dans l’abstraction pure ; elles découvrent à travers une vision sensible la charpente invisible des blocs de béton qui font l’ordinaire des zones périphériques urbaines. Ainsi, le point de vue adopté, systématiquement répété dans chaque prise de vue, s’attache à cette dimension oubliée par le passant dans le paysage architectural : l’élévation. Et comme s’il ne suffisait pas de montrer le gravissement des appareils muraux, le photographe rend visible dans la représentation des façades en surplomb le mouvement même de son regard attiré par le faîte.

Ce parti pris d’optique a pour effet, par la puissance d’un seul regard, de changer le monde, d’opposer à la matérialité imposante du paysage urbain l’écoute spirituelle des harmonies et des lois d’une mathématique toute intérieure qui s’expose dans le cadre photographique comme une vérification poétique de celle de l’architecte.

Robert Pujade

______________________________________________________________________________

Paysages habités

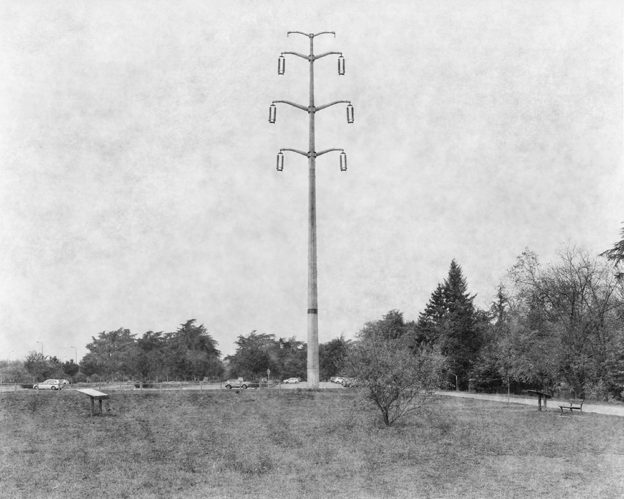

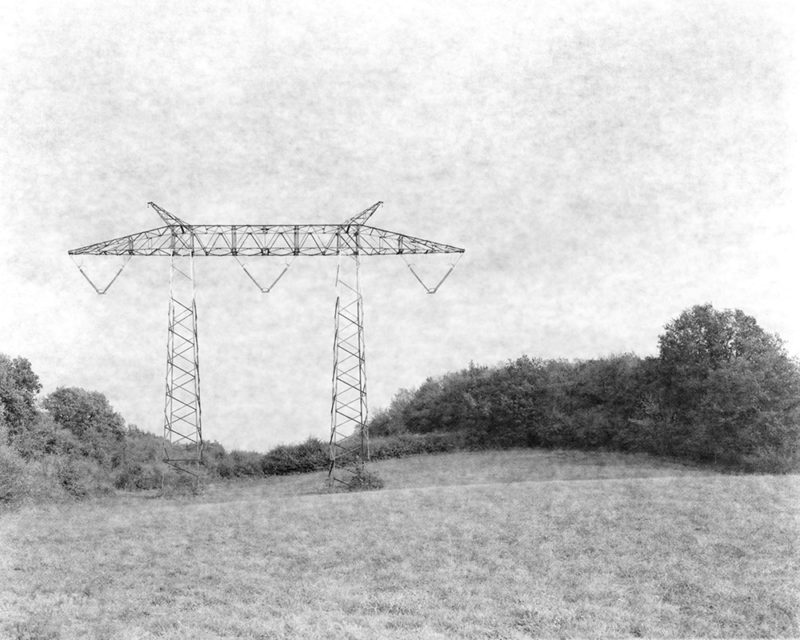

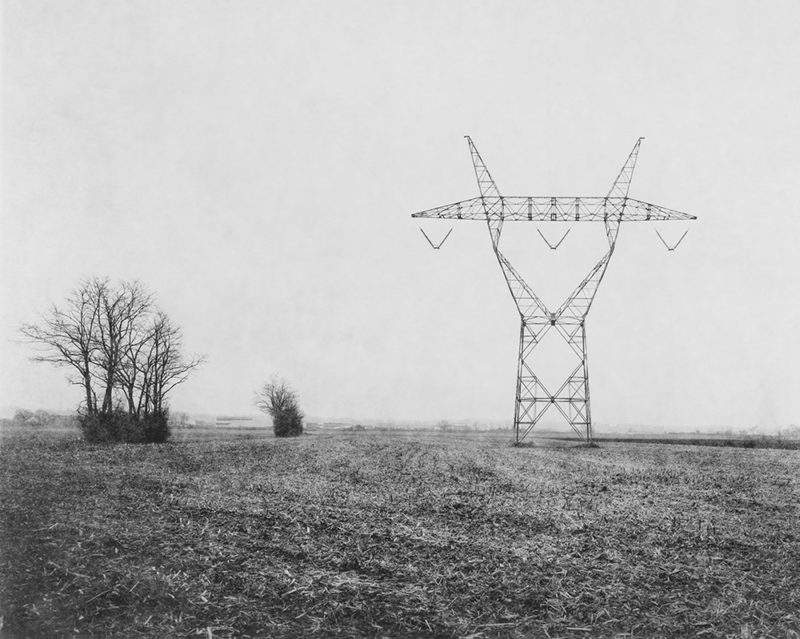

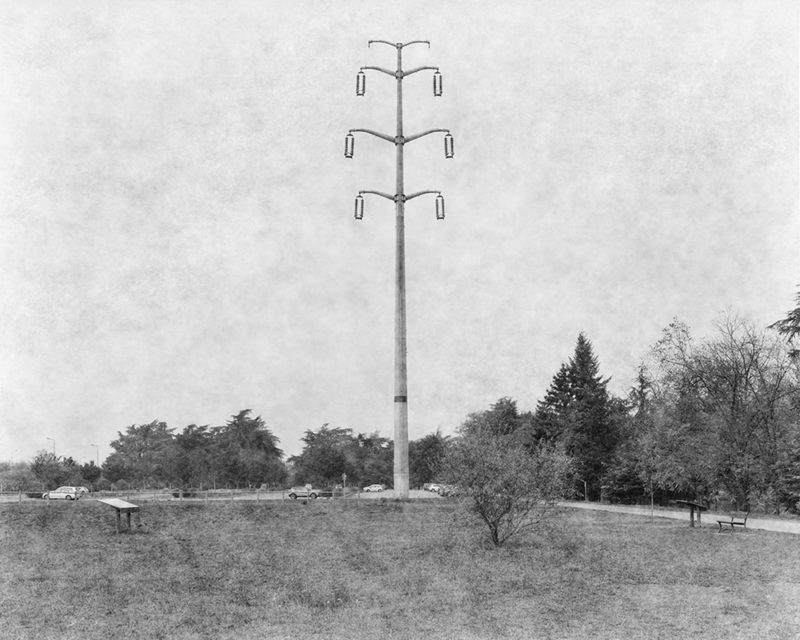

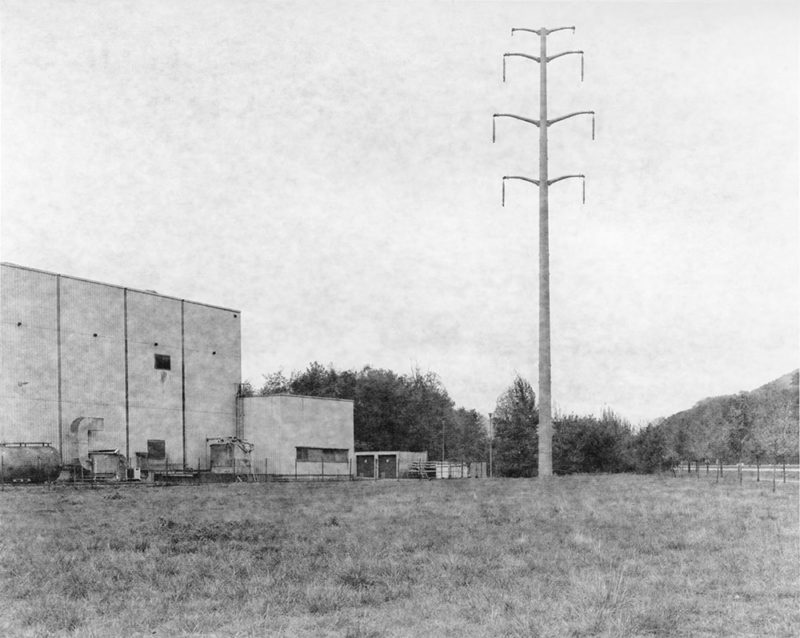

Il arrivera un jour prochain où les ressources en énergies fossiles seront épuisées. Il arrivera aussi un jour où les centrales nucléaires s’arrêteront définitivement, soit par manque de matière première, soit par conscience écologique. Ainsi, les grandes autoroutes reliant les centrales aux grandes agglomérations n’auront plus lieu d’être. Les pylônes de très haute tension seront déconnectés, démantelés, sans fonction, esseulés dans le paysage. C’est le projet que je développe depuis 3 ans maintenant, dans la plaine de l’est lyonnais, dans le prolongement de la centrale du Bugey, mais aussi dans la plaine d’Alsace entre la centrale de Fessenheim et Mulhouse, et à l’avenir, dans d’autres territoires. Il s’agit de montrer un paysage fictionnel, par une photographie d’anticipation, dans un esprit proche de celui de Bernd et Hilla BECHER, mais aussi de celui de la mission photographique de la DATAR.

Rémy Mathieu, 2020.

Muguet

_________________

De la subjectivité en photographie

Un photographe peut-il choisir pour sujet un quelconque matériel industriel sans qu’on rapporte son travail à la Nouvelle objectivité ? Intégrée à l’art contemporain, cette tendance, qui utilise la photographie de façon protocolaire et ultra rigoureuse, a banni de son champ de visée l’environnement de « l’objet » pour ne montrer que son entièreté, dans ses aspects géométriques les plus austères. Comme pour combler cette absence, Rémy Mathieu, avec toute la rigueur qu’il a su déployer dans son œuvre, entreprend un inventaire des pylônes électriques dans les campagnes du lyonnais et de l’Alsace en offrant la part belle à la poésie paysagère, étrangère au modèle objectiviste.

La règle de composition de ces paysages habités – comme il les appelle – consiste à cerner son sujet sur fonds de ciels légèrement chargés qui atténuent les éventuels contrejours et opposent une matière ouateuse à la dureté des membrures et de l’armature des pylônes. Chacune des prises de vue campe ainsi l’objet dans une attitude totémique, à la fois implanté dans la terre et élancé vers la voûte céleste. Pratiquée comme une ascèse de la prise de vue, cette règle du cadrage, réitérée tout au long de la série, dénote un regard spirituel en mesure de transmuer un emplacement anodin en un paysage choisi.

Tout en créant ses paysages, Rémy Mathieu accomplit sa mission toute personnelle de répertorier les différents modèles de pylônes auxquels les ingénieurs du monde industriel ont attribué des noms inspirés par les formes des assemblages métalliques. Cette nomenclature n’a rien de scientifique et s’est établie selon des analogies oiseuses. Au faîte du pylône nommé « Chat », une structure pentagonale pourrait rappeler – à condition qu’on y veuille penser – le minois d’un félin. Le dénommé « Mae West » est bâti sur des jambages écartés surmontés par des barres d’acier en V qui durent évoquer à certains la silhouette d’un torse féminin.

Le surnom de « Muguet », dévolu à un monopode, doit pouvoir s’expliquer par la position des pendentifs d’accrochage des câbles. D’autres pseudonymes sont plus obscurs et deviennent de simples sobriquets : Le « Trianon » ressemble à un portail, le « Beaubourg » à une pagode. Rien de poétique dans ces dénominations qui sont des moyens commodes pour rassembler sous des catégories la pluralité des modèles et n’ont qu’un rapport décalé avec chaque spécimen. Le répertoire photographique, au contraire, n’a affaire qu’à des individualités et l’image à elle seule, contrairement au nom, délimite subtilement la présence du pylône, découvrant alors qu’elle n’a de sens que par le tableau du monde qu’elle institue.

Dans le rapport de convenance que crée le photographe entre la chose et son entour, une vérité singulière apparaît, lumineuse, éminemment subjective et marquée par la délicatesse d’un regard admiratif. Les architectures lourdes de plusieurs tonnes deviennent des interventions graphiques très fines parmi le libre cours des broussailles et des futaies, comme une exposition de croquis en pleine nature, une transfiguration de cet immobile mobilier champêtre en charge d’une matière imperceptible, l’énergie électrique. L’inventaire que propose Rémy Mathieu est celui d’une multiplicité de métaphores possibles qui nous permettent de voir, en place de pylônes, des spectres d’escogriffe qui hantent la campagne ou des épouvantails filiformes qui se dressent comme des sentinelles du néant.

Cette série exemplaire n’est pas un rajout, même dissident, à la Nouvelle Objectivité, mais une œuvre qui contribue au renouveau exaltant de la subjectivité en photographie.

Robert Pujade