du 25 septembre au 23 novembre 2018

Vernissage en présence de l’artiste mardi 25 septembre à 18h30

Auteur de nombreux textes et ouvrages critiques sur la photographie, Robert Pujade propose sous le titre Photographies : Motifs et prétextes une exposition de ses réalisations personnelles relatives à différents genres photographiques. Destinées à accompagner sa recherche, ces images constituent les multiples expériences auxquelles se rattache son approche littéraire de la photographie. L’exposition ajoute à ces photographies des réflexions sous forme de commentaires : ils explorent, au fil des prises de vue, les relations étroites et complexes qui accordent, de façon parfois inattendue,

le désir de voir immédiat à la patience de l’acte d’écrire.

» Sous ce titre je propose des images extraites pour la plupart d’un journal photographique que j’écris de façon plus ou moins régulière depuis quelques années. J’ai l’impression que je photographie beaucoup, presque quotidiennement, soit pour répondre à l’attirance fugitive du monde quand elle se présente à mes yeux, soit pour mettre en scène mon désir de voir face à un corps, un visage ou un lieu que je ne veux pas oublier.

« Je ne m’interroge pas sur le statut de cette pratique d’images, d’une part parce qu’il m’est indifférent de me dire que je suis photographe ou que je ne le suis pas, d’autre part parce que mes photographies ne sont assujetties à aucune règle propre aux genres photographiques auxquels leur sujet pourrait pourtant les ramener. Je fais mes prises de vue avec l’intention d’écrire, de façon plus déliée, ce que l’image prise n’a fait que balbutier.

« Cette manière d’opérer serait celle d’un dilettante si elle n’était pas assortie d’une méthode contraignante destinée à me repérer parmi les innombrables vues qui s’accumulent au fil des jours dans mes dossiers. Les classifications génériques ou thématiques sont pour moi inefficaces, car je ne reconnais pas mon intention de photographier dans des thèmes ou dans des genres. De même, la classification chronologique ne convient pas à mon projet d’écrire sur ces images qui esquissent des instants de vie volés au temps qui passe.

« Plus que de catégories, j’ai besoin de directions de recherche pour mon projet et, à cet égard, de titres qui m’enjoignent de revenir sur des émotions que j’ai éprouvées. Toutes les photos que je retiens ont un statut étrange : elles se présentent à ma vue comme des croquis d’images mentales, entre toutes latentes, parce qu’elles attendent, pour ainsi dire, que je m’intéresse à elles, que je me demande pourquoi je les ai prises. Aussi les titres que je donne à mes collections, quel que soit leur contenu, me mettent sur la voie du rapport complexe qui accorde le désir de voir immédiat de la prise de vue à la patience indispensable à l’acte d’écrire.

« J’ai pris le temps nécessaire pour pointer des récurrences, déterminer des intentionnalités de regard similaires dans des milliers de photos pour définir un ensemble de parcours qui forment un relevé de mes fascinations. A bien lire et revoir ces parcours, j’éprouve ce sentiment singulier de me reconnaître, mais aussi de faire connaissance avec moi-même. Je les considère donc comme l’expression d’un journal intime entièrement voué à ma dilection.

« L’exposition Motifs et prétextes montre les extraits de huit de ces parcours choisis parmi la cinquantaine qui le compose actuellement. «

Robert Pujade

_________________________________________________________________________________________Écritures

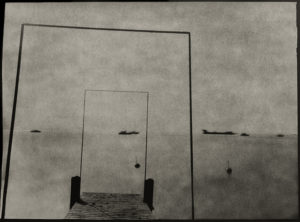

Dans le pays Hakka du Fujian en Chine, le rez-de-chaussée des Tulus (villages cylindriques) est réservé au culte des anciens. On y pénètre et on en sort en passant à côté d’un fenestron de briques qui dessine un labyrinthe. Selon les habitants de ces lieux, il s’agit d’un message de courtoisie écrit à l’intention des promeneurs. Ainsi crypté dans la géométrie d’un dédale, le message écrit n’est plus qu’un prétexte destiné à l’expression d’un vouloir dire plus énergique et plus imposant que le dire lui-même.

Dans le pays Hakka du Fujian en Chine, le rez-de-chaussée des Tulus (villages cylindriques) est réservé au culte des anciens. On y pénètre et on en sort en passant à côté d’un fenestron de briques qui dessine un labyrinthe. Selon les habitants de ces lieux, il s’agit d’un message de courtoisie écrit à l’intention des promeneurs. Ainsi crypté dans la géométrie d’un dédale, le message écrit n’est plus qu’un prétexte destiné à l’expression d’un vouloir dire plus énergique et plus imposant que le dire lui-même.

Rien ne me fascine plus que cette poétique susceptible de surgir ainsi de l’illisible. Dans les rues de tout pays, quand le temps et les intempéries, accélérant une dissolution du signifiant, attestent l’action d’un élan vers l’image, vers l’origine irrévélée des signes.

Des lieux pour écrire___________________________________________________________________________________

Je n’hésite pas à photographier mes lieux d’écriture pour retrouver plus tard ce que mes textes ne sauraient montrer, l’espace où ils sont nés et, dans cet espace, les émotions, les sentiments ou la détresse qu’ils accompagnèrent. Un matin de juin 2003, un grand chagrin me conduit au Café Lebowitz à Manhattan (NYC) où je m’installe, pour boire ce qu’il m’était le plus indifférent de boire, près d’une fenêtre ouverte sur Elizabeth St. Je note quelques idées sur mon carnet, commence à apprécier la tranquillité de ce site au croisement de rues encombrées. Je ne vois pas le temps passer. À midi, je commande un borchtch dont j’apprécie la saveur terreuse des betteraves, quand je n’avais plus goût à rien. Je me surprends à sourire en voyant circuler au milieu des stretch limousines, des camions et des scooters, un cycliste qui trimballe une grande partie de sa maison. La vie m’apparaît finalement très simple. J’ai écrit là les premières pages de mon livre Art et photographie.

Je n’hésite pas à photographier mes lieux d’écriture pour retrouver plus tard ce que mes textes ne sauraient montrer, l’espace où ils sont nés et, dans cet espace, les émotions, les sentiments ou la détresse qu’ils accompagnèrent. Un matin de juin 2003, un grand chagrin me conduit au Café Lebowitz à Manhattan (NYC) où je m’installe, pour boire ce qu’il m’était le plus indifférent de boire, près d’une fenêtre ouverte sur Elizabeth St. Je note quelques idées sur mon carnet, commence à apprécier la tranquillité de ce site au croisement de rues encombrées. Je ne vois pas le temps passer. À midi, je commande un borchtch dont j’apprécie la saveur terreuse des betteraves, quand je n’avais plus goût à rien. Je me surprends à sourire en voyant circuler au milieu des stretch limousines, des camions et des scooters, un cycliste qui trimballe une grande partie de sa maison. La vie m’apparaît finalement très simple. J’ai écrit là les premières pages de mon livre Art et photographie.

À chaque photographie de ce parcours ne correspond pas une histoire, mais une partie de mon histoire, car plus que les ans, les textes sont la mesure de mon devenir, y compris ceux que je n’écrirai jamais, soit parce que la place inspiratrice était occupée par quelqu’un d’autre, ou vide mais sans que je puisse prendre le temps de m’y asseoir.

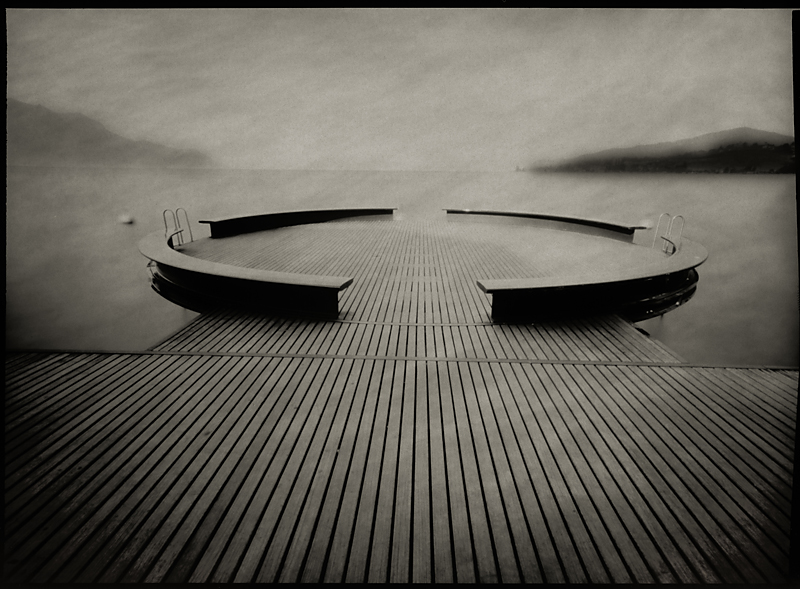

___________________________________________________________________________________________Seul le regard

Dans la presqu’île de Rügen, un homme est resté debout, torse nu, face à la mer Baltique, sans que rien ni personne ne vienne perturber sa stature. Peut-être y est-il encore. […]

Cet homme statufié, installé dans son seul désir de voir est pour moi une stèle dédiée à la pratique photographique où le regard est premier avant toutes choses à voir. Et cette pure compulsion du regard suffit à considérer la photographie comme une forme particulière de l’écriture automatique.

Aubes_____________________________________________________________________________________________________

À l’aube, le corps aimé vibre d’une clarté douce et propice à la rêverie :

l’aventure, l’espoir, l’avenir sont à fleur de peau. Pendant ces moments crépusculaires, annonciateurs de lumière et de vie, j’ai réalisé la plupart de mes nombreuses photographies de nus. […]

Pour les nus pris en plein midi,

ils ne cessent de prolonger mon amitié avec Lucien Clergue

_________________________________________________________________________________________________ Postures

Anne, Perpignan, 2010

Cette photo prise certainement

pour écrire le mot « coïncidences »

Si les visages m’attirent, je ne me soumets pas volontiers à la technique encombrante du portrait en studio. Je préfère saisir des attitudes, volontaires ou non, remarquables par leur aspect peu naturel ou inhabituel. En fait, ce qui m’intéresse dans le regard que je porte sur autrui c’est une présence abruptement mystérieuse et sans contenance, au sens le plus ambigu de ce terme. […]

Minako

L’inconnue n’avait fait qu’une apparition fugace dans ma vie, dans un TGV qui me conduisait à Paris… Je recherchai dans mes souvenirs une ressemblance avec cette beauté…

Je suis resté longtemps sans regarder cette photographie, effrayé – je ne savais trop pourquoi – d’être confronté à une vérité que j’entrevoyais comme insupportable. Un soir cependant, j’ai osé et je n’ai plus aucun doute, c’est elle ! Elle que j’avais perdue de vue depuis 12 ans. Comment se fait-il que je l’aie oubliée ? Minako !…

Journal photographique, 2017

Face à faces ____________________________________________________________________________________________

Dans le parcours Face à Faces, j’ai l’habitude de colliger les photographies où je me retrouve face à moi-même, sans aucune intention d’autoportrait, celles où ma présence faiblement effacée compose un tout avec le décor alentour. La photographie de reflets y tient une grande part, car c’est une épreuve feuilletée où des plans dispersés dans la réalité se retrouvent fondus dans un cadre, créant parfois des rencontres accidentelles.

Dans le parcours Face à Faces, j’ai l’habitude de colliger les photographies où je me retrouve face à moi-même, sans aucune intention d’autoportrait, celles où ma présence faiblement effacée compose un tout avec le décor alentour. La photographie de reflets y tient une grande part, car c’est une épreuve feuilletée où des plans dispersés dans la réalité se retrouvent fondus dans un cadre, créant parfois des rencontres accidentelles.

À Venise, devant la vitrine d’un restaurateur de tableaux, j’ai cadré une peinture représentant l’enfant Jésus instruisant les docteurs de la loi. Sa main droite est tendue vers le ciel, et la gauche, par un miracle imprévu, soutient le culot de ma pipe. L’un des docteurs pointe son index vers moi comme pour signaler une erreur de casting. […]

_________________________________________________________________________________ L’appel de la peinture

Saragosse, Musée Camon Aznar, 2013

À peine entré dans le hall du Musée Camon Aznar de Saragosse, la mise en scène de la photo du peintre Hermenegildo Anglada-Camarasa, posant tout près de la Sibille

qu’il avait peinte en 1903, m’a fait pressentir

que j’allais éprouver une révélation.l

De façon certaine, ce qui me pousse à interrompre le cours normal des choses pour déclencher l’obturateur de mon appareil photo, c’est l’appel du singulier et non pas sa recherche. […] Or, le plus souvent, la singularité se manifeste à mes yeux quand je perçois une similitude entre la réalité et la peinture, comme ce fut le cas à l’hôtel du Nord de Corte où la muse qui m’inspirait rejoignait dans ma mémoire certaine Vénus du Titien. […]

Les dégoulinures de peinture, les affiches lacérées renvoient elles aussi facilement à des représentations abstraites de l’art moderne pourvu qu’on en isole quelques traits essentiels.

Et cela dans tous les pays du monde.

L’appel déroutant et imprévisible de la peinture me donne le sentiment d’être partout chez moi.

Venise, 2015. Rencontre avec Van Eyck

[…] Ou inversement quand la peinture est interpelée par la rue, comme dans cette parodie de Van Eyck

dessinée à la 6, 4, 2 sur un mur de Venise

et légendée Arnolfini portrait. […]

En passant… ___________________________________________________________________________________________

Las Vegas, 2015

Las Vegas, 2015

Quand je regarde mes photographies de voyage, je recherche en priorité celles que j’ai faites en passant, sans m’arrêter, pour sauver quelques impressions ressenties à la sauvette. Dans ce parcours, se dégage une prédilection pour des désordres esthétiques : cadrages tronqués, millefeuille des plans, posture basculée ou dégingandée de piétons. Ces vues, qui peuvent paraître indésirables, retentissent en moi comme des vibrations ou mieux encore, quand je les revois, comme des signes de vie.

___________________________________________________________________________________________